《小红帽》的故事里,自始至终,没有出现爸爸。很多童话都会有这样的“疏忽”,或者爸爸一直不在场,或者妈妈早就“死”了,或者双亲都不要孩子了。这不符合大部分家庭的事实,但为什么童话乐于这样讲,孩子乐于这样听?背后的心理奥秘是什么?

小红帽的爸爸去哪了?他为什么躲了起来?

小红帽故事的演变

这个场景,小朋友们都太熟悉了。《小红帽》的故事,家喻户晓,孩子们一直很着迷,大人也觉得好,乐于给孩子讲,引导孩子去读。

大灰狼很坏,很可怕,但小朋友们又那么喜欢这个形象。又爱,又怕;又怕,又欲罢不能。

在实际生活中,小姑娘们,最爱让我和孩子的爸爸表演坏坏的大灰狼,去抓她们,去“吃”她们,她们则假装害怕,嬉笑着逃离。你不去抓她们了,她们就返回来“诱惑”“骚扰”你。

被抓,和逃离,是一种好玩的心理游戏。大灰狼,尤其是虚张声势的“纸灰狼”,很受小朋友爱戴。

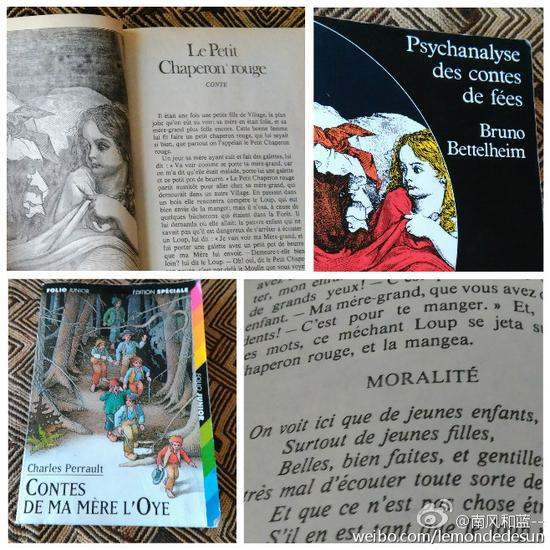

《小红帽》的故事,原出自法国作家佩罗(Charles

Perrault)的《鹅妈妈的故事》,这个版本的小红帽故事比较短,很单纯,大灰狼吃掉小红帽就完了。故事后面还有佩罗写的一大段这个故事的“道德意义”,警示天真可爱的小姑娘那些“大灰狼”的可怕,尤其是那些貌似很优雅和蔼会甜言蜜语的“大灰狼”。。。。。。

佩罗版的小红帽故事,是简单的道德劝诫,宗旨是让女孩子们“听妈妈的话”。格林童话版的小红帽故事,则改变了这个结尾,小红帽被吃掉,又被猎人解救,以奇异方式杀死大灰狼,重归美好生活。这个改编,就让一则简单的道德训诫故事,变成了“成长童话”,让孩子们长久着迷。

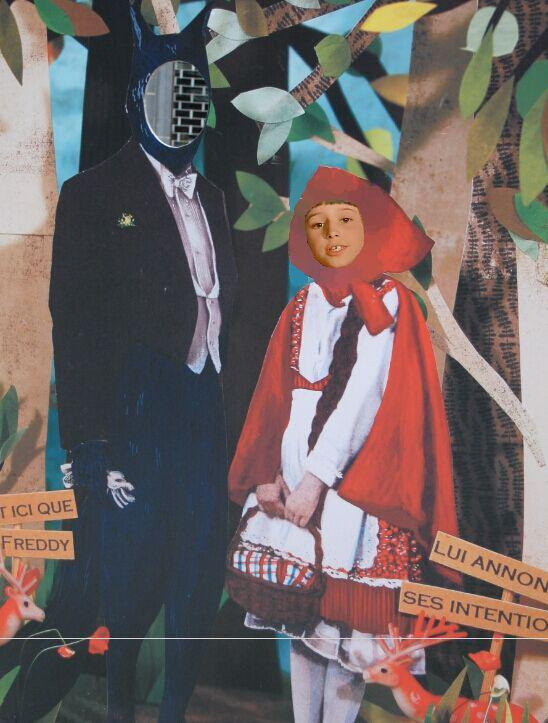

贝特海姆的《童话心理学》法文版,就选择了佩罗故事里的小红帽配图作封面,说明心理学家们对这个故事的重视。

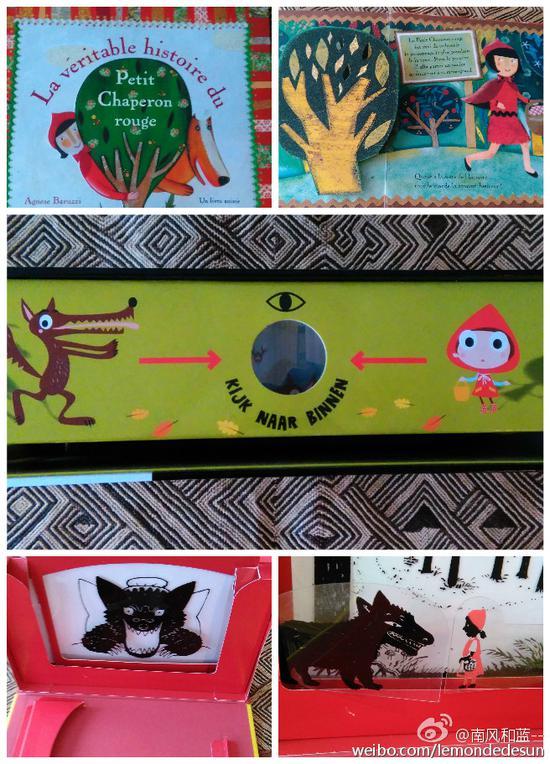

小红帽故事,一直是出版界最钟爱的选题之一,每年都有不少新版出现,有随意的改编,也有对传统故事的奇巧表现:小红帽小电影,小红帽影子剧场,小红帽动画书、剪纸书。。。。。。

作为父母,我们都知道,孩子们是多么反感“道德训诫”。孩子们对小红帽故事的迷恋,一定不仅仅在于它的“道德意义”,而是因为,这个故事里,有让他们潜意识深深着迷的东西。

贝特海姆:青春期性诱惑和俄狄浦斯情结残留

贝特海姆分析,小红帽,是处于青春期前期的女孩子。

这时候,她已经结束了口欲期,其典型表现就是小红帽家境富裕,还能给外婆送去好吃的。而处在口欲期的小孩子,其典型焦虑则是被父母遗弃的恐惧----家境贫穷,父母不能再供养孩子了,比如《杰克与魔豆》中杰克家境的窘迫,《亨塞尔和格莱特尔》(糖果屋)中两个孩子被贫穷的父母抛弃。口欲期的焦虑通常通过“被抛弃--历险--发现金银财宝--返回父母家中”的情节主线来表现。那是小孩子通过魔法想象,获得财宝,回到家中,和父母和解。

在童话中,结束口欲期,处于俄狄浦斯后期和青春期前期的孩子们,典型的情节则是主动离家历险。小红帽没有被妈妈抛弃,她很愿意独自去外婆家。但正因为独自在世界上漫游,她的路途充满危险,而对这些危险,她几乎一无所知。她的天真和世界的危险形成对照。

享乐原则(本我)和现实原则的冲突

青春期前期,儿童典型的心理冲突是享乐原则(自由自在地游玩,采野花)和现实自我保护原则(走大路,听妈妈的规劝,不做危险的冒险)的冲突。而大灰狼,则是享乐主义的引诱者,它甜言蜜语,提示美妙生活,实则非常危险。这时,儿童正在挣脱父母的庇护,他们不知道,离开了父母的庇护,世界充满危险。

儿童把天真的自己投入危险世界之中,而对女孩子来说,可能最大的危险就是那些“大灰狼”怪叔叔。大灰狼应该就是女孩青春期前期面临的面目模糊的性引诱,女孩子知道其危险,但潜意识是很好奇的,这就是为什么她完全被大灰狼“欺骗”,并乐意指示外婆家的方向。

俄狄浦斯情结并未驯服

这个时期,由于俄狄浦斯情结依然残留在儿童的潜意识中,大灰狼的形象就有了双重的含义。大灰狼要吃掉(引诱)小红帽,就必须要先除掉外婆(妈妈),才能把小红帽“勾引”到他的床上。这个情节和场景里的俄狄浦斯意味是很明显的。而小红帽显然对此恐惧又着迷。她的意识里不明白怎么回事,是潜意识让她对大灰狼恐惧又着迷,不断地追问大灰狼的各种“怪异”之处。

俄狄浦斯情结,通常体现在女孩的恋父情结,以及对“怪叔叔”的好奇迷恋。她们知道这种冲动里有可怕的威胁,但又好奇于这种奇怪的冲动。

小红帽事先获得了妈妈的告诫,知道大灰狼危险,但她却表现得如此天真,不仅告知大灰狼外婆家的地址,而且很愿意按照大灰狼的建议去“享乐”,这说明,小红帽的潜意识潜在渴望与大灰狼“同床共枕”,除掉外婆(妈妈)。

洛丽塔、莎姬、小红帽----渴望长大的萝莉们

洛丽塔的故事大家都很熟悉,小萝莉和怪叔叔的互相诱惑,被作家大胆披露,惊世骇俗。过去人们都认为小姑娘就是纯洁天使,其实不是。小姑娘到了一个人生阶段,就是“小红帽”。

前一段看法国导演路易·马勒1960年的电影《Zazie dans le

métro》(《地铁里的莎姬》)。这个片根据雷蒙·克诺的小说改编。外省小女孩莎姬与叔叔加布里埃尔(一个有异装癖的人)生活了2天,而她的母亲时常和情人呆在一起。莎姬试图逃脱叔叔的掌控,自己探索这座城市。这个小姑娘的奇异冒险也让我想到小红帽。

很魔幻,很超现实,很心理分析。小女孩正处在儿童和成年之间那个最好奇最危险的时期,她拼命挣脱大人的掌控,雄心勃勃自己去探索世界。危险驾驶,铁塔高处游玩,屋顶追逐,不断地出逃。。。她很想象大人一样行事,但有时会玩砸,造成剧院火灾。。。。。。

莎姬对不能去的地方(地铁),有超强的兴趣,她极力想挣脱大人的管控。最典型的场景就是,她独自驾车在路上行驶,突然放开方向盘,任汽车独自向前奔驰,她则向后面的大人们作鬼脸。

莎姬的不听话,怎么这么熟悉呢?小红帽也不听妈妈的话,他们都是处在同一个时期的小女孩。

爸爸去哪了?

从贝特海姆的分析,可以推理,其实,小红帽故事中的大灰狼和猎人,是外面世界里的“男人”,也都是“爸爸”,总之,是让小红帽着迷又迷惑的父性世界,成年男性的世界。

儿童理性能力有限,不能如大人一样理性理解父性的含义,通常也会把爸爸一分为二:坏爸爸和好爸爸,或,坏叔叔和好猎人。

在心理学家那里,一个通识就是,在童话里,仙女和女巫(后母)代表母性两面,就时说,母亲慈爱的一面,和“邪恶”的吞噬性的一面。

那么,父性,也很可能被儿童在潜意识里分割为大灰狼坏叔叔和好爸爸猎人的两面。处在俄狄浦斯期和危险青春期的女孩,需要和自己内心中潜伏的这些无意识做斗争,驯服把控这些复杂可怕、又让她们好奇的冲动和情感,避免危险,矫正方向,让自己人格成长。

所以,小红帽的爸爸去哪了呢?他哪儿都没去,他很可能在孩子的潜意识里,分身为二,一个变成大灰狼,“引诱”吞噬小红帽,另一个则变成好猎人----那个成熟、理性、勇敢机智的理想男性形象。

父爱的吞噬性

前面文章说到多次母爱对孩子,尤其是对男孩的吞噬性,这个在东西方都典型存在,在东方生活中,有宗法文化的庇护,母亲对儿子的俄狄浦斯情结得到掩护,可以超强表现,不予驯服。

在小红帽这里,父性,在慈爱理性的同时,对女孩也有同样的吞噬性。这种吞噬性,在西方世界比较突出,于是表现女孩与俄狄浦斯情结纠结抗争的童话有很多。

格林童话版的小红帽故事,让儿童在童话的隐喻外衣之下,充分体会这种复杂矛盾的情感,实现对它的驯服。

青春期是个危险期,这个毋庸讳言。儿童雄心勃勃地想挣脱父母的庇护和控制,去探索世界。性欲望和冲动萌发,新奇而迷乱,孩子自己往往难以完全理解其含义和意义。

红色是性的隐喻,但小红帽显然还没有到达成熟期,她的情感、心理、理性还没有为生活中这种巨大的变化准备好,这时,性的诱惑是危险的。

但这种危险很迷人,青春期萝莉们的冒险,在文学艺术世界中占有相当大的比例。这是孩子成长必经的阶段,我们理解也罢,不理解也罢,它存在,是必然的过程。

童话的妙处就在此。它不明言。它给予孩子自由的联想意会,甚至只是潜意识中的过程。意识中,好似什么都没有发生,不过是一次战胜大灰狼的好玩游戏。

爸爸的智慧与理性

猎人,就是好爸爸----父性美好成熟理性的那一面,那对女孩子来说,是人格健康成长的助推器。

没有猎人的守候,孩子的世界更加危险----

男孩子容易被母爱吞噬,无法心理独立,长到二、三十岁,依然无法心理断奶,恋爱结婚都要拉着老妈上场,结婚后婆媳矛盾,他是痛苦纠结的双面胶。

女孩子容易父爱饥渴,情感历程多波折。杜拉斯《情人》里的女孩,洛丽塔,莎姬,安妮宝贝笔下的安生们,都是父爱极度缺乏的女孩,这些女孩总是行走在危险边缘,渴求关注,绝望索求无条件之爱。

文学是作者的救赎,但不是所有极度缺爱的孩子,都能有这样的救赎。在孩子的生命中,爸爸的角色至关重要。

好爸爸,懂得为孩子的青春护航,常常在场,和孩子自然亲密;同时也要理性把控自己,提示界限,和爱人正常示爱,用自己的智慧、理性、爱心、强大勇力,为孩子提供最好的男性理想模型。

相信孩子会有智慧,在父母的理解宽爱之下,身体发育成熟,心理领悟成长,达到感性和理性完美的平衡。

本文来源 新浪博主 南风和蓝博文