前几天听到有个妈妈吐槽,说家里老人刷直播,一口气买了好几种“无蔗糖果汁”、“ 0 蔗糖软糖”、“宝宝果泥”。

她拿起配料表一看,眉头就皱起来了——

“蔗糖”是没有了,但配料里又冒出来一堆新名词:“结晶果糖”“果葡糖浆”……就纳闷了:“这都是啥啊?”

一查才知道,这些听着不叫“糖”,但本质上都是糖——而且,一种不太健康的糖——果糖,含量更高!

说白了,果糖就是糖的一种,和我们常说的“蔗糖”(白砂糖)一样能带来甜味。

但和蔗糖不同,果糖总爱“伪装健康”,出现在各种打着“低糖”“无蔗糖”旗号的食品中,让人放松警惕。

问题是,它不止是“甜”,还特别“坏”。

它会伤肝、容易长胖、扰乱代谢……悄悄损害着大人和娃的健康。

你以为吃得健康,果糖却在悄悄“下手”。

有没有发现,不管是自己还是孩子:

“明明已经控制糖了,平时吃饭也挺注意,怎么体重还是一点点往上涨?”

罪魁祸首,可能不是糖果、奶茶、巧克力,而是被你当作“健康食品”的——果糖。

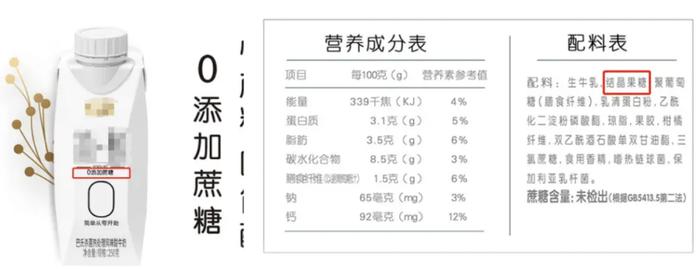

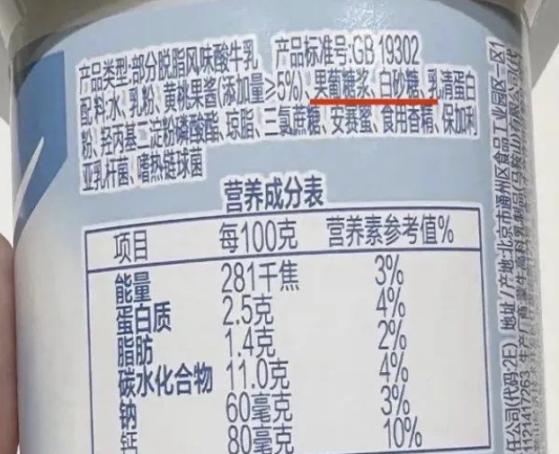

比如这个热销的“ 0 添加蔗糖”酸奶,配料表第二位就是“果糖”:

它不像葡萄糖那样,能让人产生明显的饱腹感。

吃多了,还可能让身体对控制食欲的“瘦素”越来越不敏感——明明吃够了,大脑却没收到“饱”的信号,结果就是:嘴停不下来,越吃越多。

长此以往,吃甜的习惯可能越来越强化,让人变得更偏爱甜味,觉得不甜就没滋味,慢慢对甜味越来越“上头”。

果糖在身体里,有90%是靠肝脏来处理的。

不像葡萄糖,是“看情况”才转化为脂肪,果糖到了肝脏,更容易被“转成脂肪”,比葡萄糖更快进入“囤积”模式。

也就是说,果糖对肝的压力,比蔗糖还要大。

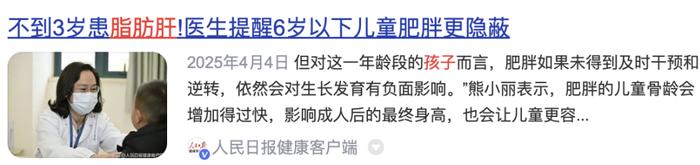

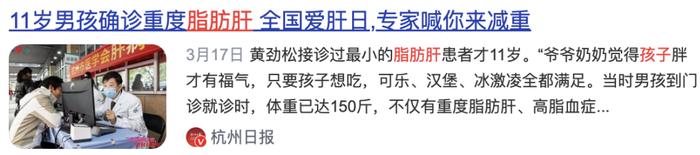

时间一长,脂肪慢慢在肝里“安家”,娃年纪不大,也可能查出脂肪肝。

而且不光是娃,大人也一样!

就算你不喝酒、不太胖,长期摄入果糖,也可能让脂肪肝悄悄找上门。

果糖还可能搞乱整个代谢系统:

• 让尿酸升高,增加痛风风险

• 让血脂紊乱,增加心血管疾病的风险

• 增加胰岛素抵抗风险,进而提高 2 型糖尿病的可能性

这些问题,大人很常见,对孩子来说,也可能“提前登场”。

你以为娃“只是长得壮”,你“只是压力大”,但体检报告上那些⬆️的指标,可能已经在提醒你:果糖,别吃太多了!

很多人一听“果糖”就开始担心:“那水果是不是也不能吃了?”

别慌,真正的水果,是安全的。

水果中的果糖含量低、释放慢,还有膳食纤维、维生素、生物活性成分等帮忙平衡,适量吃对身体反而有好处。

《中国居民膳食指南》建议:

真正让“果糖超标”的,是那些饮料、甜品、辅食——看起来健康,其实糖可能很猛!

特别是饮料里,因为果糖温度越低,口感越甜,高果糖的饮料冷藏后更好喝,所以饮料品牌更喜欢加果糖。

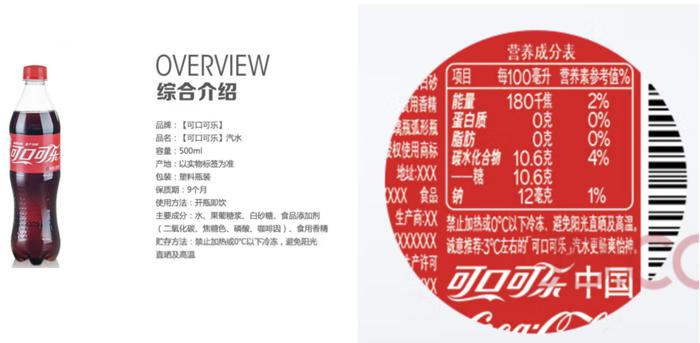

比如对比一下:

• 一个大苹果(200g):果糖含量约 15.5g

• 一瓶可乐(500ml):总糖量高达 53g,果糖含量居首!

很多食品为了口感更香甜、又能打上“0 蔗糖”的标签,就喜欢添加果糖。

但这些果糖大都不是天然的,而是用高果糖浆、玉米糖浆等加工出来的“工业果糖”。

咱们买东西时,记得看配料表,看到这些词要留神,这些都意味着:果糖,来了!

• 结晶果糖

• 果葡糖浆

• 高果糖玉米糖浆(高果糖浆)

• 葡萄糖异构糖浆

• ……

不如晚上空了,大家就扒开冰箱和零食柜,看看家里的囤货,是不是就有不少果糖的身影。

比如这个并没有很甜的酸奶:

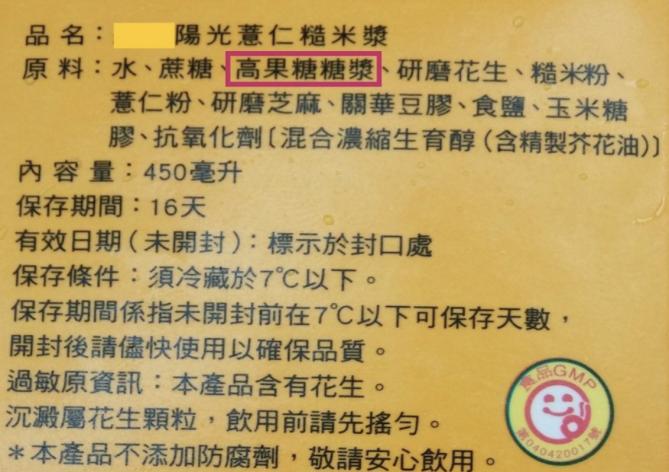

又是“薏仁”又是“糙米”,看着很健康的饮料,果糖含量也不少:

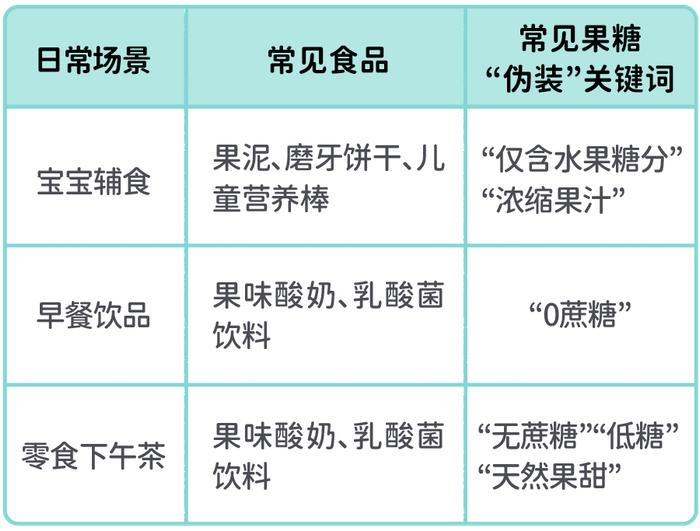

另外,为了帮大家快速识别,除了关注配料表,我们也可以关注常见的果糖“伪装词”。

有这些词,不一定就有果糖,但有果糖时,有的产品会加上这些包装词。

1.看“配料表”比看“宣传语”更重要

别被“无蔗糖”“低糖添加”忽悠了,看看有没有果葡糖浆、结晶果糖。

2.全家一起控糖,才有用

娃不吃甜,你在旁边喝奶茶,也很难起作用;健康饮食,是榜样带出来的。

3.饮料不如水果,白水才是真好

水果每天吃够量没问题,天然的才是安全的,但是不能榨汁喝哦。

4.每周给娃 1~2 次甜饮的机会,而不是天天甜

每周 1~2 次甜饮机会,比完全禁止更容易坚持。

5.培养味觉健康,从小建立“不依赖甜”的饮食习惯

尝得多了自然味,就不容易被人工甜味“绑架”。

最后总结一下。

果糖,是一种“笑里藏刀”的糖。

• 它不明显升血糖,却会伤肝、升尿酸;

• 它不甜得发腻,却让你吃了还想吃;

• 它不大张旗鼓,却无处不在。

我们不需要对“甜”草木皆兵,但一定要学会分辨、识破“果糖的伪装”。