各位爸爸妈妈,你的童年是怎样度过的呢?先别急着回答,看看下面这些画面你熟悉吗?

[在外和小朋友发生冲突,父母不了解情况就当众批评甚至惩罚;

听着父母一句句“别人家的孩子”,敢怒不敢言,越来越逆反;

作业不合格,被老师当着全班撕碎重做;

考试成绩不理想被请家长,当着一办公室的人,被老师和家长一顿“暴击”……]

相信这些“家常便饭”一定给不少的80后、90后留下过不愉快的回忆。而随着我们长大成人,为人父母,又是否在不经意间把这种羞辱式的教育运用到了我们的孩子身上呢?最近的几个事件,似乎在印证我们的这种担忧。

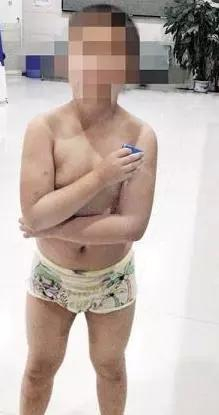

事件一:

近日,重庆一11岁男孩,因为不写作业还顶嘴,在公交车上被母亲扒掉衣服裤子,全身只剩下一条裤头和一双袜子,面对一车乘客,一直坐到终点站。乘客中有人看热闹拍照,有人报了警,最终警察找到了孩子,经过给孩子母亲反复做思想工作,平息了这场家庭冲突。

事件二:

一位艺术家母亲到美国探望在常春藤名校读博士的女儿,习惯性地数落起女儿来。女儿一句“我是不是永远都没办法让你满意?”母亲反问:“你觉得自己做得很好吗?”女儿一气之下跳下阳台自杀。熟悉这位母亲的人表示她在外人面前也会表扬女儿,只是母女之间一直恶语相向。

事件三:

今年初,一则“北大毕业生12年不回家、拉黑父母6年”的新闻刷屏网络,34岁的王猛(化名)写下15000余字,指责父母“以自身意志肆意操控孩子”,字里行间满是日积月累的怨念。网友纷纷感叹,这种“生离”才是世间最大的无奈。

不知道你发现了没有,这三个事件中的家长有一个共同的特点——都是把孩子当做自己的附属品,而不是需要被尊重的人,用“打压式教育”在孩子面前竖立权威,用粗暴的语言和做法“管住”孩子,从未考虑过会带给孩子怎样的伤害。而这种高压、强势的亲子互动,会给孩子会留下怎样的阴影呢?

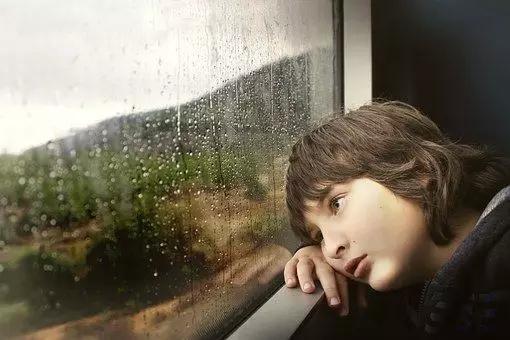

被羞辱会让我们变得畏手畏脚,生怕这样的结果会让别人不满意。当众出丑还会让人害怕表现自己,不敢说出见解,因为害怕受到指责和批评,永远不敢相信“我能行”。

经常被羞辱的孩子,会变得表面顺从,而内心愈发逆反,习惯于压抑自己去迎合家长和老师。长期下去会让孩子的情绪表达走向两个极端——时而瞻前顾后,时而撕心裂肺,逐渐变得敏感多疑、暴躁易怒、行事过激。

一项针对未成年人的调查发现,在家经常被骂的孩子,25.7%会表现出自卑,22.1%表现出冷酷, 而56.5%则性格暴躁。同时,如果父母双方均采用极端方式与孩子沟通,孩子身上的这三种特质则更严重。

言语的戾气,可以变成利器。其实正如蔡康永所言,“把说话练好,是最划算的事”,更何况是与我们最爱的孩子呢?注意一下自己的语气,让自己的态度软弱下,你会发现,其实孩子并没有你想的那么不懂事。而改变亲子沟通的方式,我们又可以从哪些方面开始呢?

很难想像一个满嘴都是“管你是为了你好,难道父母还会害你吗?”的家长,能体会到多少孩子的感受,因为在ta眼中并没有真正“看见”孩子。而做到“看见”其实并不难,从生活细节出发,你会发现你和孩子之间会融洽很多。

倾听孩子,从买什么样的衣服鞋子到能不能养宠物,从上大学学什么到要不要上大学。在意当下,“如果早知道我们的一句话、一个脸色会给他带来这么大的影响,绝不会那样做”,“王猛”事件曝光后,他的父亲也表示了无奈和懊悔。很多时候,父母会过于急切教孩子什么是对的,反而会忽略到孩子当下的情绪。

“你看,谁要你不听我的话,现在吃苦头了吧?”这种话把原本“最亲密的战友”生生推到了对立面上。当孩子在外面受了委屈,特别是不顾父母反对坚持己见后受了挫折时,最需要的是父母的安慰、同情,而非嘲讽、数落。记住,要和孩子在一起打败问题,千万不要和问题在一起打败孩子!”

到底要为孩子做多少,管多少?这个问题其实很想《旅行青蛙》游戏——很多时候,父母只需要帮孩子准备行囊就好了,而至于孩子最终会去哪里,能带回什么,你掌控不了,还不如放手。

祸从口出,不经意间的语言暴力让“羞辱式教育”给孩子的成长留下了阴霾,甚至是致命的伤害。而在意孩子的感受、体会ta的心情,让放手孩子去探索属于自己的“旅行”。省去了那些“我都是为了你好”,你才会发现一个真正“听话”的孩子。

来源:超级育儿师