作者 | 小豆婶儿

来源 | 女儿派

01

前段时间,在网上看到一个特别揪心的新闻。

安康市一名只有14岁的姐姐,挥刀砍死了自己年仅11周岁的亲弟弟。

姐姐躲在被子里偷偷玩手机,被弟弟发现。她害怕弟弟向爸妈告状,害怕父母的责罚,恐惧之下,起了杀心。

当晚,姐姐趁弟弟熟睡,想把弟弟掐死,但动静太大吵醒了同床的妹妹,暂时收了手。

等弟弟妹妹又睡着后,姐姐找来菜刀,砍向弟弟的脑袋,又抓着弟弟的头拼命往墙上撞。计划将其撞晕后,丢入粪坑溺死。

而此时半清醒的弟弟闯出家门拼命逃生,姐姐追上后,又将他从镇里的桥上扔下。

之后,姐姐下到河中将已经没有呼吸的弟弟拖上河滩,用泥沙将其掩埋,又返回家中清理血迹,伪装弟弟去上学的假象。。。。。。

难以想象,一个女孩如此残忍地杀害亲弟弟,动机竟是如此荒谬!

但背后的真相,却更令人深思。

女孩在法庭上说,父母只给弟弟买手机,只对弟弟好,弟弟要什么有什么,而她和妹妹,只是陪衬,这种不公正的待遇,早让她怀恨在心了。

作为旁观者,我们不知道女孩到底经历了什么,但从她的行径也不难理解:

父母惯常重男轻女的做法,让女孩产生强烈的不满。这些不满在内心长久地积压,滋生了仇恨,酿造了悲剧。

2018年的今天,重男轻女的家庭,仍然普遍。而被重男轻女毁掉的女孩,也远远不止新闻中的女孩。

02

还记得去年轰动一时的“深圳四胞胎”事件吗?

起因是“四胞胎”家庭参与的家装节目《暖暖的新家》。

官方宣传的是,设计师要重新设计60平米的小屋,让房间规划更合理,让“一家六口”居住得更舒适。

节目截图

可在节目里,当一个女孩走入镜头,询问设计师“我的房间在哪?”时,观众和节目组都惊了。

这个家庭里,竟然还有一个女儿?

在这期节目之前,没有人知道四胞胎的家庭成员里还包括一个“姐姐”,因为没有任何媒体报道过,就连四胞胎的父母在接受采访时,也从没提过家里有女儿。

四个儿子是活跃在综艺舞台上的“小童星”,女儿的处境呢?

小时候就被妈妈通知“以后再生一个,就不要你了”,长大后被硬生生从家庭关系里剔除?

没有自己的房间和衣柜,只能蜗居在储藏室的上铺;

房间改造后,连小小的储藏室都没了,睡觉竟然是在厨房用帘子隔开,搭个临时床;

弟弟们琴、棋、书、画各种艺术课样样不落,她的学费却只能靠自己勤工俭学;

在学校被人欺负受了委屈也没人安慰,只能去公交站台数来往的公交车解愁。。。。。。

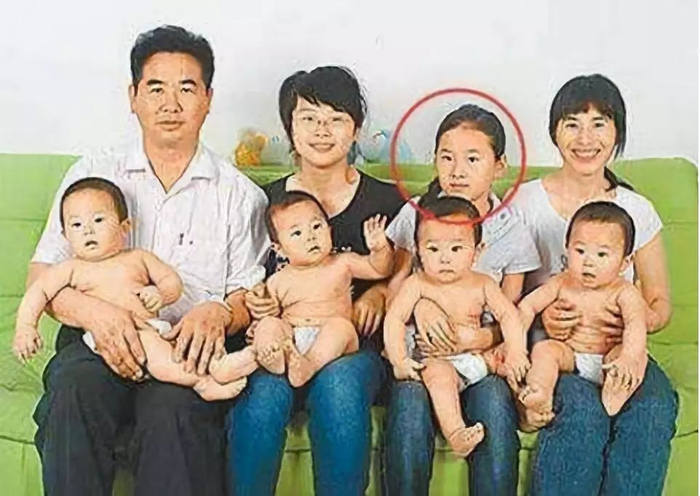

有网友扒出来“四胞胎”的家庭合照,除去出现在电视节目里的姐姐之外,竟然还有一个姐姐!

前排:四胞胎兄弟;后排:爸爸,大女儿,小女儿,妈妈

四个儿子众星捧月,两个女儿藏于沟渠,活得像个见不得光亮的下水道老鼠。

父母的偏心,不仅剥夺了女儿被爱的权力,还让她的性格发生了变化。

原本温和柔软的女孩子,现在脾气暴躁,易怒,可妈妈不仅没有反思自己,反而在节目里指责姐姐“讲话厉害了,变凶了”。

作家黄佟佟曾说,中国女孩的成长史,太多利用,太少关爱。

在重男轻女的环境里长大的女孩,要么被漠视,要么被轻视,然后就在这种家庭氛围中,慢慢毁掉。

03

豆瓣上有个挺让人心痛的话题:成长过程中,父母给你带来的哪些伤害,至今都无法释怀?

半数以上的留言,都来自女孩,一字一句,皆是血泪。

我是长女,有个弟弟,从小我就是听着爸妈“女孩子不用读太多书,没用,反正以后要嫁人,会生孩子做饭就行了”的念叨长大,父母都不在乎我,干脆死了算了。

从小爸妈就不喜欢我,一次过年全家人都在,我爸说:“我最后悔生了个女儿,一辈子没个儿子。”那时候所有人坐着聊天,我跪着擦地。

我妈说:“你不嫁个有钱人,你弟弟指望谁养活?我和你爸都要老的,他以后就是你的责任。”

爸妈微信头像、朋友圈全是我弟弟。记得有一次吵架,我妈说:“你以为我想看到你?看到你我就恶心!”

我妈跟我说:“我怎么生了你这么个赔钱货。你要是小姐,就多拿点钱回家。”

因为她们是女孩,所以不论什么时候,都会被物质化,都被看作是附属品,可有可无。

记得《唐山大地震》里有个片段。

救援队问徐帆:“困在水泥板底下的一双儿女,救一个,就有可能牺牲掉另一个,你选择救哪个?”

徐帆最终选择救了弟弟方达。

虽然姐姐方登奇迹生还,被解放军收养。可当32年后家人们意外重逢的时候,女儿心中的裂痕依旧深如刀痕。

每一个重男轻女的家庭,都是女儿的“隐形监狱”;每一对重男轻女的父母,都给女儿判了“无期徒刑”。

他们给女儿带来自卑和恐惧,丧失热爱生活的能力,让她们不敢爱、不会爱、甚至觉得自己不配爱。

他们让女儿没有尊严,没有底气,除了一味的轻视自己,就是陷入混沌的生活自暴自弃。

重男轻女的家庭,像是一把尖刀,狠狠刺进了女孩的心里,随之带来的伤害和疼痛,不是一阵子,而是一辈子。

04

看过一篇流动儿童调查,标题很扎眼:10年了,被留守的依然是女孩。

外出务工家庭在决定孩子是留守还是流动的时候,性别仍然是首要因素。

在有2个及以上孩子的家庭里,家长往往选择把男孩带进城市,让男孩享用较好的生活条件和教育条件;把女孩留在老家,成为留守儿童。

这些留守女童的命运是什么呢?

早早辍学,早早打工,早早嫁人生育,如果生的是女孩,继续循环往复。

就像纪录片《出·路》里的女孩马百娟。

12岁,才有机会读小学,但更多的时间是在田里拉驴、挑水、背稻草;

14岁,被迫辍学,尝试在社会上找到自己的一席之地,却因为年纪和教育程度屡屡碰壁;

16岁,嫁做人妇,像大婶一样,挺着怀孕的肚子,谈着尿布和老公。而她嫁的,是她表哥。

印象最深的,是马百娟爸爸的一句话。

“女娃娃就找个对象,靠女婿,就是这么个出路。再没有别的出路。”

奥地利关爱女孩协会有一个著名的提问。

“如果一个家庭有一双儿女,但只有一笔教育经费,你投给谁?”

“投给女儿。”

“为什么?”

“因为教育一个男孩,你只教育了一个个体;而教育一个女孩,你就教育了一个家庭,教育了一个名族,教育了一个国家。”

女孩不是累赘,不是物品。她们应该得到爱护,得到公正,得到温暖。

父母对子女的爱,本应无关性别,不分彼此。