Sex

[爸妈营说]

本文是爸妈营[性教育专题]的一篇好文

这是一篇非常少见的文章

因为很多爸妈并不知道

什么叫“性别认同障碍”?

金星就是很典型的性别认同障碍患者

她早年的采访能说明科学诊断的结果

可是大多数爸妈肯定没想过

万一自己的孩子有性别认同障碍

该怎么处理?

希望大家能了解和正视这个问题

如果遇到这样的孩子

多一点帮助,少一点偏见

毕竟

无论性别

都是独一无二的灵魂

不是么?

众号:宝宝树,不仅有与众不同的话题妈妈还有亲子育儿、旅游美食,护肤美妆的干货,愿成为奇妙的妈咪,更成就更好的自己!

“我女儿说她是个男孩子”

这位妈妈的做法超出所有人预料

日本东京电视台有一个特别有名的真人秀,叫《可以跟你去你家吗?》。

节目组随机选取街上的普通人,替他们支付打车费,以换取跟随他们到家中采访的机会(在打车费十分昂贵的日本,这是一个非常有诱惑力的选择)。

有一次,节目组在深夜的福冈街头偶遇了43岁的田中小姐。

在经历了两次失败的婚姻后,田中小姐一个人抚养着6个孩子,那场景,想想都让人头大。

但更令人揪心的是,她的两个女儿都有性别认同障碍(“性别认同障碍”一词现在已经没有了,为何?下面会讲)。

也就是说,他们虽然拥有女孩的身体,心里却觉得自己是男孩子。

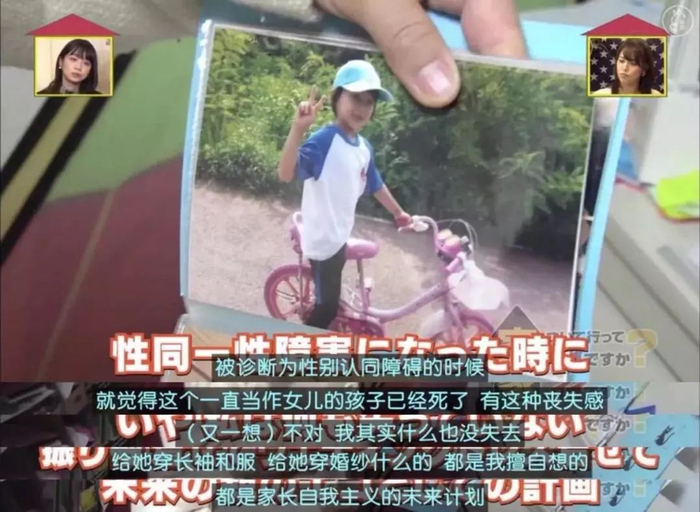

以其中一个女儿里湖为例。7岁时,她第一次表示,不要穿裙子。田中觉得这是任性的表现,严厉拒绝了她的要求。

没想到一个月后,里湖表明心意——其实就是想变成男孩子。

和绝大多数遇到同样问题的父母一样,田中一开始也不能接受,自己辛苦养大的女儿,怎么就成了男孩呢?一种强烈的丧失感占据了她的内心。

不过经过内心的挣扎,田中改变了自己的观念。

她意识到,给女儿穿裙子,不过是自己的一厢情愿。

就算是女儿不穿裙子,她仍然还是自己的孩子,自己并没有失去什么。而女儿并不是成为一个不一样的人,而是有一个不一样的未来。

经历了这番反省后,田中小姐给女儿做了道歉。

为了弥补之前给女儿造成的伤害,田中小姐积极地帮女儿寻找当地的性别认同障碍团体。

找到“同类”的里湖终于开心起来。看到女儿的笑容,田中小姐觉得一切都很值得。

“与孩子建立信赖关系,最终会相互理解。”这可以说是田中小姐最深的感悟了。

但是,对于那些在自己性别的认识上,有不同观点的孩子和父母来说,相互理解和信赖,真的没有那么容易。

就算是把这个问题放到整个社会,对于性别的认识,在医学上也经历了漫长过程,虽然我们的认知在不断提升,但其实也还是在摸索罢了。

Facebook为用户设置56种性别

人外在的特征,不能说明他的真正性别

前文已经提到,“性别认同障碍”一词现在已经不存在,为什么呢?

在2018年6月,世界卫生组织发布的ICD-11(国际疾病分类-11)中,性别认同障碍/跨性别,(Gender Identity Disorder,Gender Dysphoria),正式更名为“性别不一致”(GenderIncongruence)。

一个更大的进步是,在世界各国成百上千的研究学者、医学专家、心理学家、儿科学家的倡议之下,“性别不一致”从“精神卫生”中删除,被移到了“生殖健康”章节。

也就是说,“性别不一致”不再是精神疾病了。(爸妈营微信号:bamaying)

其实大量的研究已经表明,这些“性别不一致”的人,并不是本身具有精神疾病,而是由于受到歧视、家暴、骚扰和校园暴力等不公待遇,才会患上抑郁或者狂躁等症状。

由北京同志中心、北京大学、联合国开发计划署共同发起的2017中国跨性别群体生存现状调研发现,中国跨性别群体在社会生活的方方面面,都承受着巨大压力与社会歧视,生存状况令人担忧。

在 2060 名“性别不一致”调查对象中,61.5%的人存在抑郁,73.2% 存在焦虑,46.2% 的人因为自己是跨性别而有过自杀的想法,12.7%的人曾有过自杀行为。

一个原本心理健康快乐的人,因为别人的白眼儿,而得了病,是不是很可悲?

▲电影《丹麦女孩》讲述了画家魏格纳在穿上女性衣物后,意识到自己是女性,改名为莉莉,并为跨性别斗争的故事

相信在你的成长过程中,一定也遇到过比男生还帅气的女生,比女生还阴柔的男生。

可以明显感受到,他们或多或少都遭受过别人的排斥。因为在我们原本狭隘的印象里,性别,除了男,就是女,跟我们不一样的就是异类。

从19世纪开始,医学就设法解释“性别不一致”的现象。

百年来的发展中,走过弯路,悲剧也不少,某度一下就会发现,这些悲剧也发生在很多名人身上,这里就不赘述了。

我们想说的是,找到问题的本源,才能了解问题的真相。知道了真相,才会懂得接纳。

那么“性别不一致”既然不是精神疾病,而划分到“生殖健康”中去了,到底是为什么呢?

2014 年,Facebook允许用户从56 种性别里自由选择如何定义自我。

56种性别?怎么会这么多?

生命的神奇就是在于它的不确定性。

初中生物学告诉我们,X与X染色体结合,就是女孩,X与Y染色体结合,就是男孩。

但是,并不是所有基因都会运作如常。

比如在Y染色体上的SPY基因如果发生缺失或功能障碍,就会使胚胎不能发育成男性特征,分娩出来后,被当成女孩。

同理,XX胚胎也可能发育出男性特征,分娩后,人们就错把女婴当成男婴。

还有另外很多种的可能。

所以,一个人外在的性别特征,并不能说明他的真正性别。

这从胚胎阶段就已经形成了,而一颗受精卵只能接受命运的安排,并不知道自己的不同,在长大成人后会给自己带来什么样的困扰。

人作为一个复杂的生命体,很多与生俱来的东西我们无法掌控,这一点对于我们所有人其实都是一样的。

那么,我们有什么理由去歧视那些,我们眼里所谓的“异类”呢?

对于身边性别不一致的孩子

我们待他如常,就是最大的尊重

相信很多女性在刚刚进入青春期时都会有“不想做女生”的念头,这其实是我们对身体突如其来的变化不适应的一个表现。

“来大姨妈真麻烦”、“胸部发育好尴尬”,就是这些烦恼才让我们觉得做男生好。但这种心理并不是“性别不一致”哦。

还有像假小子的女孩,温柔的小男生,也不一定是性别不一致。

性别不一致的表现是:

1)反复强调自己想成为另一性别,或坚持认为自己就是另一性别;

2)坚持穿典型的异性服装。如男孩喜欢穿裙子,女孩喜欢穿西装;

3)强烈地希望参加典型的另一性别的游戏及娱乐;

4)希望自己像另一性别那样地生活,或要求他人如此对待,或深信自己具有另一性别的典型感受和反应。

但即使符合以上四条,也不一定就说明孩子真的性别不一致。

孩子的性别角色意识从3岁以后就开始建立了,而真正形成性别角色意识是在进入青春期之后。

一项研究表明,被诊断为性别不一致的孩子,在10-13岁时是最关键的分水岭。

孩子们在这个时候要么会增加跨性别的想法,要么会开始逐渐减少并放弃跨性别的想法。

影星安吉丽娜-朱莉与皮特的第一个孩子希洛,就是一个从3岁开始坚称自己是男生的“女孩”,并且让别人叫他约翰。

现在10年过去了,希洛在小正太的路上越走越远,并且开始注射荷尔蒙阻断剂,这样就能延缓青春期的到来。

这在目前北美常见的一种治疗方法,目的就是让孩子充分考虑自己到底要以哪种性别的身份生活下去。

而且这种治疗方法是可逆的,并不会影响今后的生长发育。

对于身边性别不一致的孩子,我们待他如常,就是对他最大的尊重。

如果家里有性别不一致的孩子,作为家长,心理有一番挣扎在所难免,但是就像那位日本妈妈说的:“他仍然是我的孩子,我什么也没有失去。”

研究表明,不被支持的性别不一致的孩子,抑郁率和自杀率非常高。而被支持的性别不一致的孩子的心理状态与顺性别无异。

为人父母最大的快乐,难道不是看到孩子快乐吗?

所以,尊重他,接受他,帮助他认识真正的自己,才能让他自在地生活下去。

毕竟,关于性别的研究,医学上也还在继续探索。从社会人文角度讲,也是一个复杂的问题。

但是作为一个人来说,最大的安全感,难道不是来自他人的认同吗?

衷心希望,每个人都能得到应有的尊重和认同。

爸妈营发布过11132篇

性教育主题相关内容,

其中有82篇好文,

还有童书、影视、亲子游等,